『エムセップクエスト』は、現役エンジニアが作成した、【デジタル端末を使わずに】【親子で】【5歳から】学べる、カードゲーム型のプログラミング教材です。

幻想的な紙芝居とロールプレイングゲームのようなマップを組み合わせ、読み聞かせでストーリーを楽しみながら、オリジナルのキャラクターたちと一緒に冒険(プログラミング)していきます。

学習する内容は、順次、繰り返し、条件分岐、変数、配列など、プログラミングの要素を残らず取り入れています。徐々にステップアップしていける構成になっていますので、お子様と保護者様が一緒にプログラミングの考え方を学ぶ最初の教材として最適です。

『エムセップクエスト』は、12人(匹?)の主人公が紡ぐ物語です。我慢づよい子、まっすぐな子、手先が器用な子……彼ら・彼女らはそれぞれの個性にちなんだ特技(プログラミング要素)を使って、自分たちの冒険を進めます。

あなたがご自身のお子様くらい小さかった頃、世の中はどのようだったでしょうか。情報を得るには本やテレビがほとんどで、パソコンはごく一部の人しか持っておらず、スマートフォンなど影も形もなかったことでしょう。今や、それらは必需品となり、私たちは地球の裏側の出来事をリアルタイムに知ることだってできるようになりました。

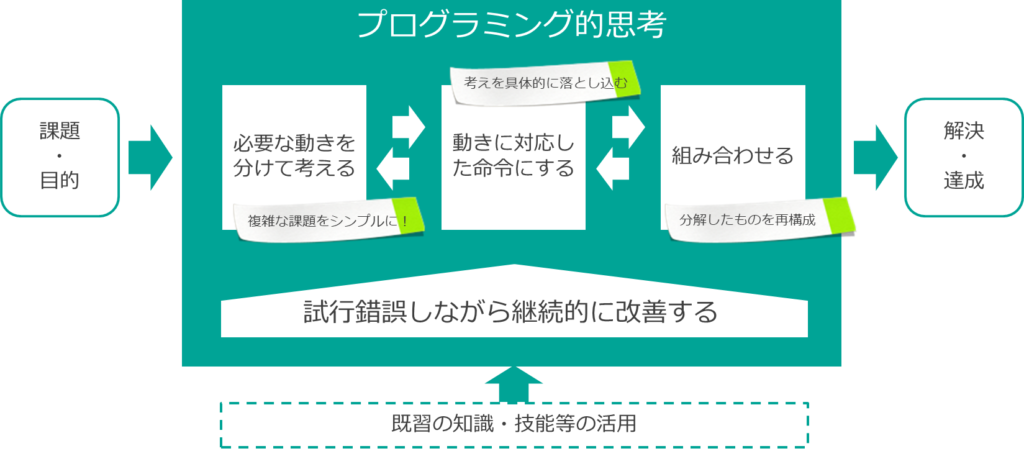

得られる情報の量やスピードが大きくなり、世界が広がるほど、私たちが抱える問題は複雑になっていきます。あふれかえるほどの情報をうまく処理して、複雑な問題を解決するための考え方の一つに、「プログラミング的思考」と呼ばれるものがあります。

『エムセップクエスト』は、20年後の世界へ羽ばたいていく幼児期~学童期前半の子どもたちへ贈る、「プログラミング的思考」としなやかな心を育むためのプログラミング教材です。

『エムセップクエスト』は、小学校入学前後の5~7歳の子どもを対象に開発されました。彼ら・彼女らを取り巻く教育の現状は、20~30年前とは大きく変わってきています。でも、教育の目的が変わることはありません。我が子の教育を案じる保護者の方に読んでいただきたい記事です。

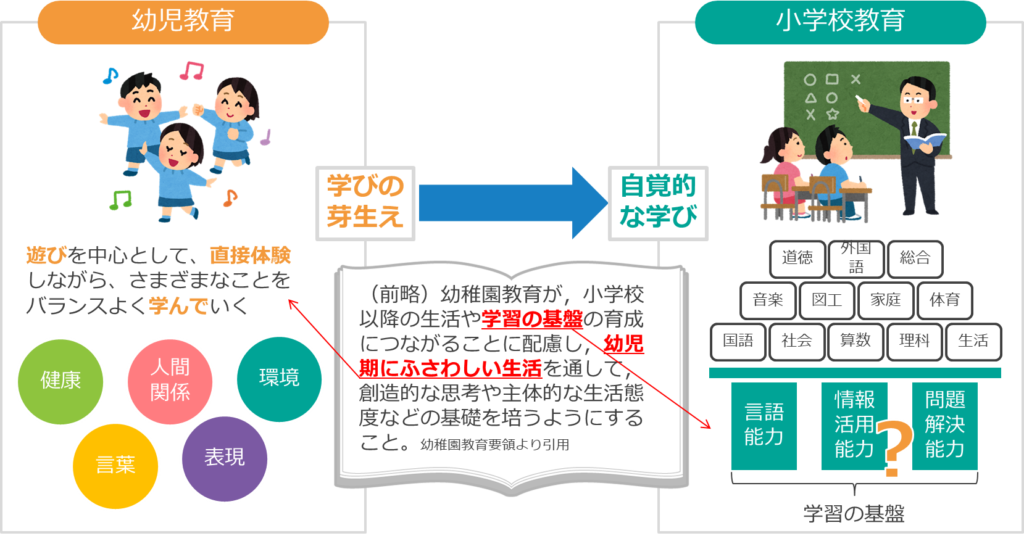

教育機関の手引書とも言える、学習指導要領。去る平成29・30年に大きな改訂が行われました。この改訂により、幼児教育の場と小学校はどのように変わるのでしょうか?「自分が子どもの頃とはいろいろ変わったな」と感じる保護者の方に読んでいただきたい記事です。

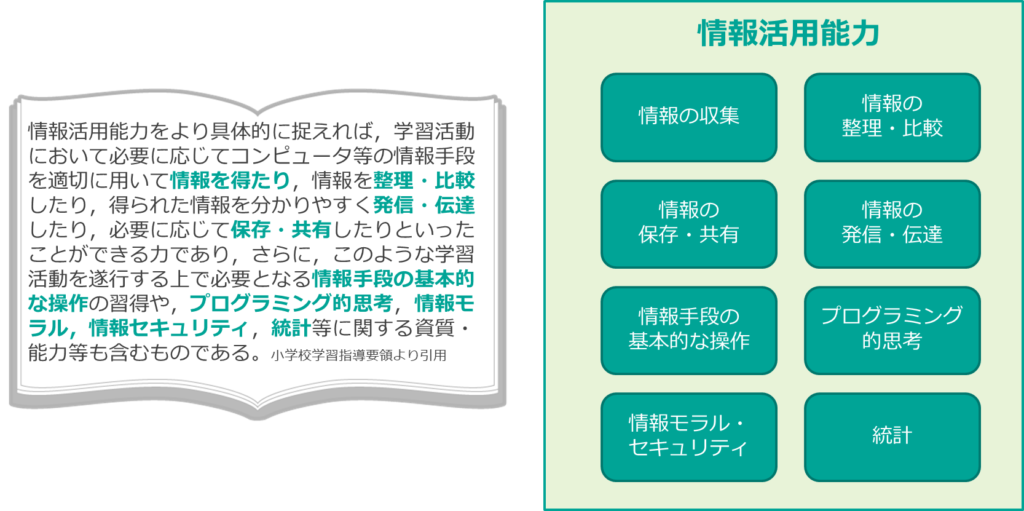

新学習指導要領のキーワードのひとつ、「情報活用能力」。20年後に社会へと巣立っていく子どもたちに身につけてほしい能力の正体とは?「情報活用能力って何?」「パソコンスキルとは別物?」と気になる保護者の方に読んでいただきたい記事です。

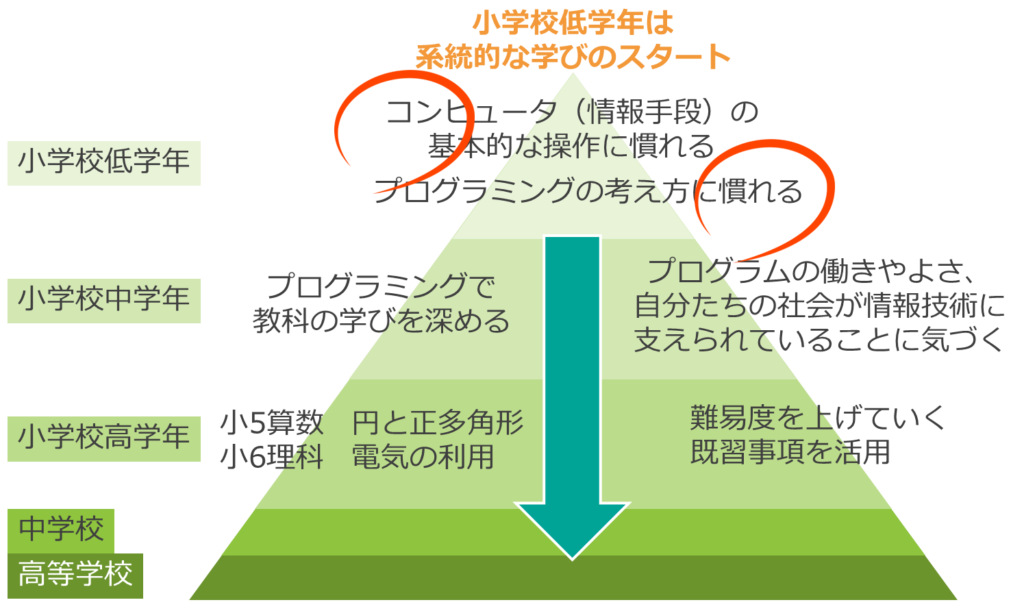

情報に関するさまざまな力の組み合わせから成る「情報活用能力」は、一朝一夕に身につくものではありません。「いつ、何をめあてに習わせたらいいの?」「どんな順序で学んでいけばいいの?」と気になる保護者の方に読んでいただきたい記事です。

小学校低学年のねらいのひとつである、「プログラミングの考え方に慣れること」。プログラミングの考え方は、プログラミングにしか使えないものでもなければ、プログラミングだけしていれば身につくものでもありません。「『プログラミング的思考』って何?」「何の役に立つのか、いまいちわかりづらい……」と感じる保護者の方に読んでいただきたい記事です。

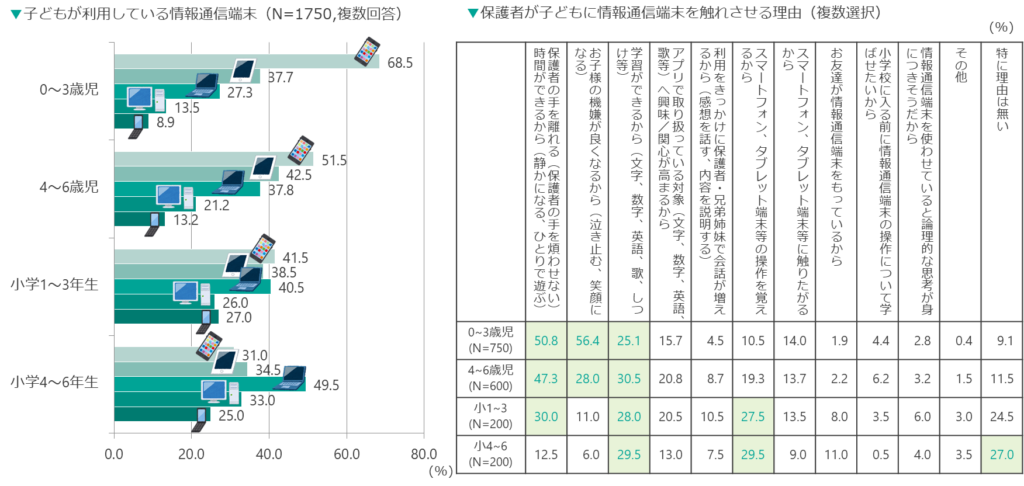

今や必需品となった、スマートフォン・タブレット・パソコンなどのデジタル端末。大人だけでなく、小さい子どもが待ち時間に触れている光景も、今では珍しくありません。幼児や小学生は、どれくらいデジタル端末に親しんでいるのでしょうか? 幼い頃からデジタル端末に親しむことは、どれくらい情報活用能力の土台になるのでしょうか?総務省のアンケート結果から考察しました。

私たちは、日々の仕事の中でプログラミング的思考を磨き続けるエンジニア集団です。「少しでも多くの子どもたちに、端末の操作だけでなく、プログラミング的思考も実践して、社会までつながる学びを楽しむきっかけをあげよう。」そう思い立った私たちは、賛同いただけた地域の小学校や市と連携した授業をお届けすることにしました。連携授業をきっかけとした、子どもたちと見守る大人たちの変化を綴りました。

プログラミングの考え方に慣れるのは小学校低学年から。そうであれば、小学校入学を意識する段階で、きっかけを届けたい。「プログラミング的思考」という学びを、幼児教育にふさわしい遊びで包んだもの。情報通信端末の外面にとらわれることなく、問題解決のための思考法という本質を感じ取れるようなもの。

これらの条件を満たすものを、私たちが、「年中・年長を対象とした、紙芝居による読み聞かせ要素を取り入れ、情報通信端末の代わりにカード等を用いて、プログラミング的思考による問題解決を図る遊び」として形にしたものが『エムセップクエスト』です。

『エムセップクエスト』による遊びは、4つのステップに分かれます。

最初のステップは、紙芝居による読み聞かせです。幼児教育における読み聞かせは「子どもの興味、情緒的発達、想像力、言語能力を刺激するとし、人間の声は、親が子どもの精神状態を落ち着かせるための最も強力な道具である」とされています。『エムセップクエスト』は、子どもが楽しめるキャラクター造形やイラストはもちろんのこと、「くらしを支える人たちへの気づきと感謝」「正しく生きるとはどういうことか」といった、価値観形成のヒントを散りばめたストーリーになっています。何度も読み返し、このときのキャラクターの気持ちはどうだったろうか、自分だったらどうするだろうか、親子の会話を通じて、子どもの考えを言語化するきっかけとしてもお使いいただくことができます。

▶読み聞かせの影響について詳しいことを知りたい場合はこちら(東京大学内のサイトにジャンプします)

2番目のステップは、子どもによるプログラミングです。紙芝居1枚分のストーリーにつき、ストーリーに沿ったプログラミング課題(クエスト)が1つ用意されています。クエストの基本は、ロールプレイングゲームのようなマップ上で、キャラクターのコマをスタートからゴールまで動かすというものです。子どもには、複雑なルートを「前に進む」「左を向く」「右を向く」といったシンプルな動きに分解し、対応する命令を記したカードに置きかえて組み合わせ、プログラムをつくってもらいます。プログラミング中はコマを動かせないルールを守り、ルートを指でなぞったり、カードの枚数を数えたりといった工夫をしてもらいます。

このステップでは、プログラミング的思考の土台づくりはもちろんのこと、遊びを通じてルールを守る大切さを学ぶこと、指さし・指なぞり行動による知能・言葉の発達、カードを並べ数えることによる数量概念の発達などが期待されます。

3番目のステップは、プログラムの実行と改善です。子どもが考えたプログラム通りに、大人がキャラクターのコマを動かします。うまくいったら「クエストクリア!」と一緒に喜び、うまくいかなかったら「どしーん!木にぶつかっちゃった……」「あれ?マップの外に飛び出していくよ??」と、楽しみながら直すべき部分のヒントを伝えます。

このステップでは、自身のアイディアを検証・観察し改善につなげる力を養う他、大人が失敗を認めることで、失敗を恐れず挑戦する姿勢づくりにもつながります。

最後のステップは、プログラミングの用語や考え方に触れ、それらをもとに自分たちのクエストへ発展させていくステップです。用意されたストーリー・クエストだけでなく、自分たちのオリジナルを気軽に作れるのはアナログならではの利点です。「ねずみって、何を食べるんだろうね?」と、動物や食べ物といった身の回りの環境への興味・関心を引き出したり、「ねずみさんのためにチーズのカード(折り紙・ねんど)を作って、クエストで使ってみようか」と、別のあそびでアイディアを表現したり……さまざまな遊びが有機的につながることで、学びの芽生えをさらに促すことができます。

幼児教育の学習領域(「保育の5領域」とも呼ばれます)とは、幼稚園や保育園といった幼児教育の場において、「生きる力の基礎の育成」「子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す力の基礎を培う」といったねらいを実現させるために分類されている、「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の5つの領域のことです。幼児教育の場では、5領域の中で1つだけを集中的に教育するのではなく、5領域すべてを総合的に組み合わせながら教育していくことが期待されています。

▶「幼稚園教育要領」はこちら(文部科学省のサイトにジャンプします)

▶「保育所保育指針」はこちら(厚生労働省のサイトにジャンプします)

アンバサダー様から寄せられた感想等から、幼児教育の5つの学習領域から見た『エムセップクエスト』を下にまとめました。

\『エムセップクエスト』は、アンバサダーとして協力していただける方を募集しています!/

『エムセップクエスト』の物語は、製品版の紙芝居のほか、原案となった小説や読みやすい漫画でも展開されています。小説はサイト内で、漫画はインスタグラムにて公開中です。ひとりで文字が読めて、デジタル端末を使いこなせる年齢になっても、『エムセップクエスト』の冒険は、お子様が読書に親しめるようサポートします。

「『エムセップクエスト』で遊んでみたい!でも、どんな風に遊べばいいの?」という保護者の方向けに、カードの使い方やゲームの進行といった遊び方解説を公開しています。幼い子どもとの遊びは脱線が付き物ですから、『エムセップクエスト』にがんじがらめなルールはありません。あるのは、学びを得るのに大切なポイントだけ。さぁ、自由で楽しい冒険の旅へ親子で出かけましょう!

お気軽にお問い合わせください。027-328-6970受付時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ